Malga Pelsa (Casera di Pelsa) (1829 m s.l.m.), raggiungibile in poco più di mezz’ora dal rifugio Vazzoler, è ubicata in corrispondenza di una interruzione di pendenza del versante, fra le sottostanti rocce dolomitiche della Formazioni dello Sciliar e gli strati a franapoggio di Dolomia Cassiana del Monte Alto di Pelsa.

Malga Pelsa alla base del versante del M. Alto di Pelsa (foto D.G.).

Malga Pelsa alla base del versante del M. Alto di Pelsa (foto D.G.).

La laguna del Pelsa

Nel Carnico (236 milioni di anni fa), in seguito ad un nuovo innalzamento del livello del mare la regione dolomitica si ritrovò ancora in condizioni adatte alla crescita di scogliere organogene. Nuove comunità formate questa volta in prevalenza da coralli con spugne e alghe, ripresero a proliferare in varie zone delle Dolomiti. Queste scogliere dalle quali si è originata la Dolomia Cassiana, si svilupparono però in un contesto tettonico diverso dalle precedenti con un tasso di subsidenza molto inferiore a quello che aveva caratterizzato il Ladinico, per cui esse crescevano più lateralmente (progradazione) che verso l’alto (aggradazione) assumendo l’aspetto di una barriera corallina che progressivamente avanzava sui bacini circostanti colmandoli.

Nella zona del Civetta (Col Rean, Coldai, Corno del Framont) la Dolomia Cassiana, di modesto spessore, poggia direttamente sulla Formazione dello Sciliar, ma in una piccola area, limitata alla zona del Monte Pelsa, il contatto avviene con un pacco di strati di calcari bituminosi sottilmente stratificati, di colore grigio scuro, fetidi alla percussione. Questi strati, di distribuzione discontinua, sono stati descritti nel primo dopoguerra dal geologo Bruno Castiglioni che esplorò ogni angolo delle Dolomiti Agordine definendo stratigrafia, tettonica e geomorfologia dei gruppi delle Pale di San Martino e Civetta-Moiazza.

Questi livelli, unici nell’ambito delle Dolomiti, si sono sedimentati alla fine del periodo Ladinico, simultaneamente al vulcanesimo, in una piccola laguna sviluppata nell’ambito della piattaforma interna contraddistinta da una scarsa circolazione idrica, che ha condotto alla formazione di strati anossici.

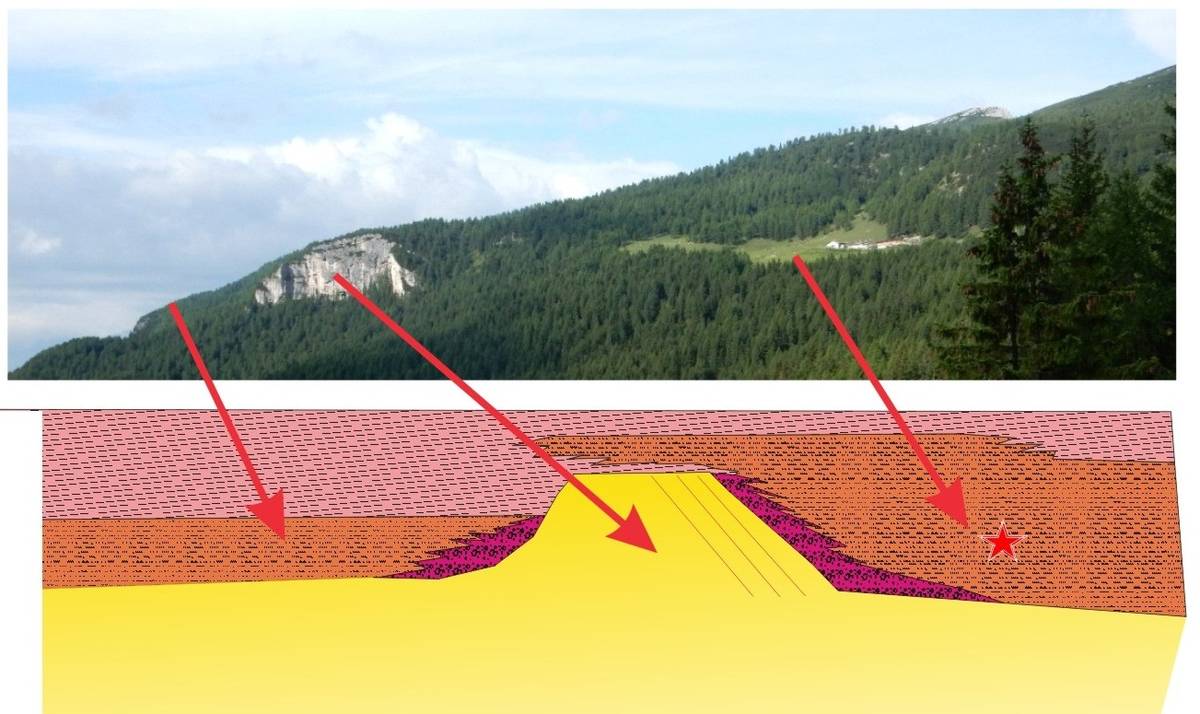

Il carattere anossico degli strati identificati dal Castiglioni nella zona del Pelsa li rende una potenziale roccia madre del petrolio, ciò spinse il Professor Maurizio Gaetani, paleontologo dell’Università di Milano, a studiare la zona, accompagnato da un suo laureando Andrea Tintori, che si doveva occupare di pesci fossili. Nell’ambito della ricerca vennero ritrovati alcuni resti di pesci e un insetto e si scoprì che in realtà i bacini anossici erano due, uno ad est del Col delle Capre, nella zona delle Malga Pelsa e uno ad ovest sopra la località Barancion.

Disegno ricavato dagli appunti di campagna del professor Maurizio Gaetani che ricostruisce l’antico ambiente del Ladinico con i due bacini separati dal Colle delle Capre.

Disegno ricavato dagli appunti di campagna del professor Maurizio Gaetani che ricostruisce l’antico ambiente del Ladinico con i due bacini separati dal Colle delle Capre.

Il tempo passa (il petrolio non c’è) e Andrea Tintori diventa professore di paleontogia e specialista di pesci fossili triassici, i suoi studi si sono rivolti inizialmente alla Lombardia (Prealpi Orobiche, Grigne, Monte San Giorgio) e alla Carnia e in un secondo tempo alla Cina Meridionale.

Proprio in Cina sono venuti alla luce, durante lo scavo sistematico di un’ampia superficie di un livello fossilifero del Ladinico (appositamente predisposta dalle autorità locali per estrarre i pesci e i rettili fossili) i resti del più antico pesce volante al mondo il Thoracopterus wushaensis.

La nuova specie, definita e studiata dal Professor Tintori (2012), si caratterizza per la presenza di un campo relativamente ampio di piccole scaglie sub-quadrate subito dietro il cranio e un altro a supporto del lobo ventrale della caudale. Le scaglie della regione dorso-toracica hanno la superficie ornamentata da sottili e brevi strie.

Il giacimento cinese nel quale sono stati raccolte molte altre specie di pesci (fra cui diverse nuove specie), rettili e altri resti fossili (fra cui ammoniti), è già diventato una meta turistica con annesso museo paleontologico.

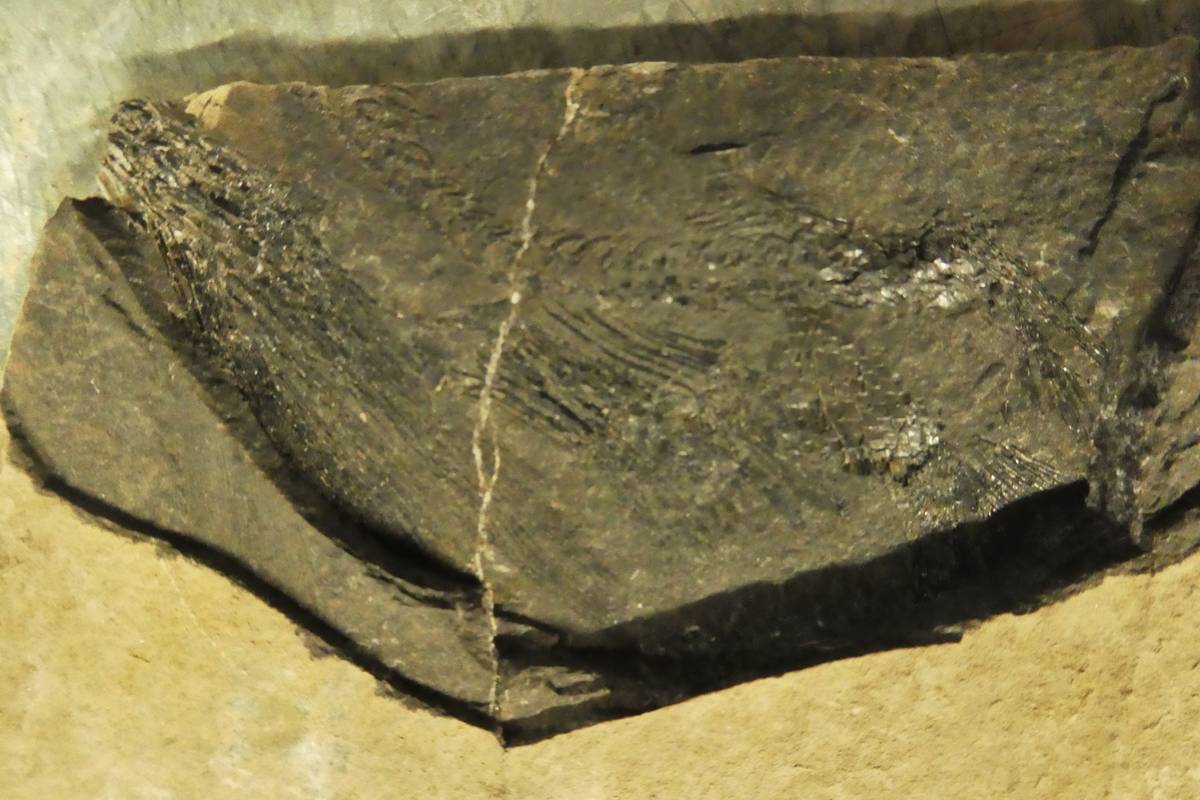

Il professor Tintori, ormai prossimo al pensionamento, alla luce delle scoperte cinesi, ritorna sui materiali raccolti, da giovane paleontologo, sul Monte Pelsa, supposti coevi, per posizione stratigrafica, con gli strati cinesi e decide di riprendere le ricerche in campagna. Già ad un primo assaggio i risultati sono davvero sorprendenti, da blocchi sparsi in superficie, estratti ed esposti in un modesto scasso, prodotto durante i lavori di ristrutturazione delle casere, il Prof. Tintori individua proprio i resti del Thoracopterus wushaensis. Basterebbe solo questo ritrovamento per gridare alla grande scoperta ma nello stesso giorno vengono ritrovate almeno altre 6 specie di pesci oltre a resti vegetali strutturati, bivalvi, gasteropodi, cefalopodi e coralli.

Il Thoracopterus wushaensis del Monte Pelsa, in evidenza le ampie pinne laterali (Foto D.G.)

Il Thoracopterus wushaensis del Monte Pelsa, in evidenza le ampie pinne laterali (Foto D.G.)

Su concessione Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica del Veneto, riproduzione vietata.

Inoltre alcuni blocchi carbonatici, disciolti in acido acetico, hanno liberato un mondo di fossili silicizzati, anche questa è una importante scoperta, il primo caso di fauna silicizzata in tutto il Triassico alpino e una delle pochissime al mondo per questo intervallo di tempo, forse l’ultimo caso di silicizzazione di massa di fossili carbonatici nella storia della Terra. La causa di questa silicizzazione potrebbe essere legata al vulcanesimo del Ladinico superiore che introdusse grandi quantità di silice nelle acque marine.

Bivalvi e gasteropodi silicizzati estratti utilizzando l’acido acetico dagli strati del Pelsa (le suddivisioni della scala sono in mm (foto A. Tintori).

Bivalvi e gasteropodi silicizzati estratti utilizzando l’acido acetico dagli strati del Pelsa (le suddivisioni della scala sono in mm (foto A. Tintori).

Coralli liberati dall’acido dalla roccia bituminosa (foto Andrea Tintori).

Coralli liberati dall’acido dalla roccia bituminosa (foto Andrea Tintori).

E così dopo alcuni altri “assaggi” superficiali nella zona, che continuano a confermare l’importanza del sito, a fine 2017, si svolge, con il permesso della Sovrintendenza della Regione Veneto, una ricerca più sistematica, continuata nel settembre 2018, che coinvolge anche l’IIS Geotecnico Minerario “U. Follador” di Agordo.

Nel corso degli scavi vengono ritrovati ben più di 100 pesci fossili con specie diverse fra cui numerosi esemplari di Marcopoloichthys e di Habroichthys, qui rappresentato da una nuova specie, la più recente del genere. Viene ritrovato un esemplare di Placopleurus, pesce finora conosciuto solo fino al Ladinico inferiore, resti di Saurichthys, pesci predatori simili ai barracuda attuali e una rarissima pinna di squalo, in tutte le Alpi ne è stato trovato solo un altro campione, proveniente dal famoso giacimento del Monte San Giorgio al confine Italia Svizzera un altro Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Resti di Marcopoloichthys, lunghezza 6 cm circa (foto D.G.)

Resti di Marcopoloichthys, lunghezza 6 cm circa (foto D.G.)

Su concessione Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica del Veneto, riproduzione vietata.

Negli stessi strati sono state raccolte, oltre ad un esemplare di celacanto, ammoniti della specie Protrachyceras archelaus, fossile guida che permette di attribuire ad essi un’età Ladinico Superiore. Anche questo è un fatto eccezionale perché permetterà di correlare le faune ad ammoniti della Cina completamente diverse da quelle alpine con quelle coeve delle Alpi, proprio grazie alla presenza degli stessi pesci, ben più veloci delle ammoniti a spostarsi nell’antico Oceano della Tetide.

Strati di calcari bituminosi del Ladinico superiore del Monte Pelsa nei quali è stato raccolto un celacantide e una ammonite delle specie Protrachyceras archelaus (sasso arrotondato accanto al numero 3), (foto D.G.).

Strati di calcari bituminosi del Ladinico superiore del Monte Pelsa nei quali è stato raccolto un celacantide e una ammonite delle specie Protrachyceras archelaus (sasso arrotondato accanto al numero 3), (foto D.G.).

Esemplare di Protrachyceras archelaus (foto D.G.).

Esemplare di Protrachyceras archelaus (foto D.G.).

Resti scheletrici di pesce della famiglia dei Celacantidi (lunghezza 15 cm circa, foto D.G.).

Resti scheletrici di pesce della famiglia dei Celacantidi (lunghezza 15 cm circa, foto D.G.).

Download

|

Scarica l'intero contenuto del pannello informativo n.25 (formato pdf) |